-

TemáticasPolarizaciónSocial MediaDiversidad, equidad e inclusión

-

SectorOtrosTecnologías de la Información y la Comunicación

-

PaísesGlobal

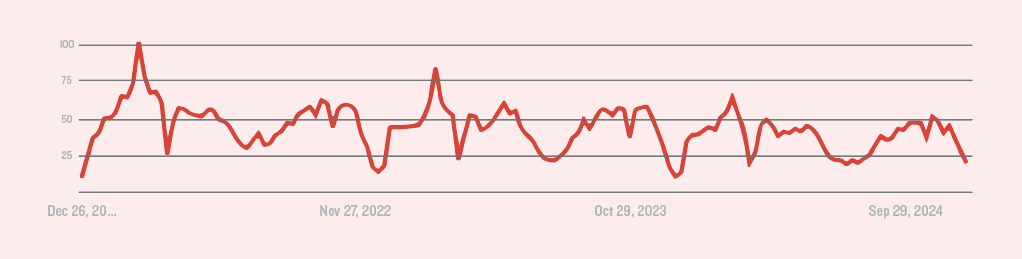

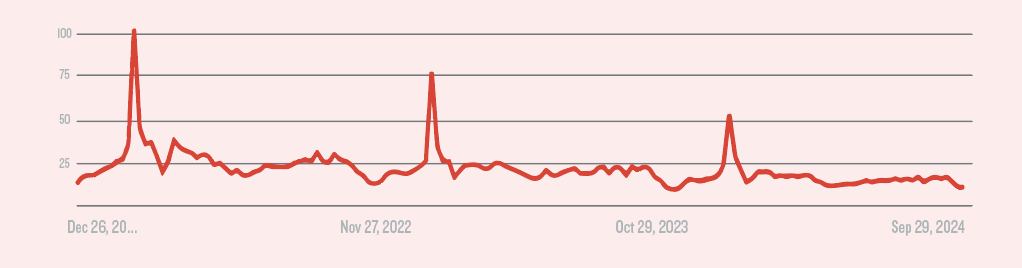

La igualdad está perdiendo terreno. En los últimos 3 años esta pérdida de interés se traduce en un 60% menos de búsquedas web; un 50% menos en el caso del feminismo. Además, múltiples estudios avalan el crecimiento de una brecha ideológica entre géneros, especialmente entre los más jóvenes. El Financial Times revela que menos de la mitad de los hombres de la generación Z aceptan la causa como legítima, mientras que un 72% de las mujeres la apoya.

Tendencias de búsquedas en internet en materias asociadas a la Igualdad a nivel global.

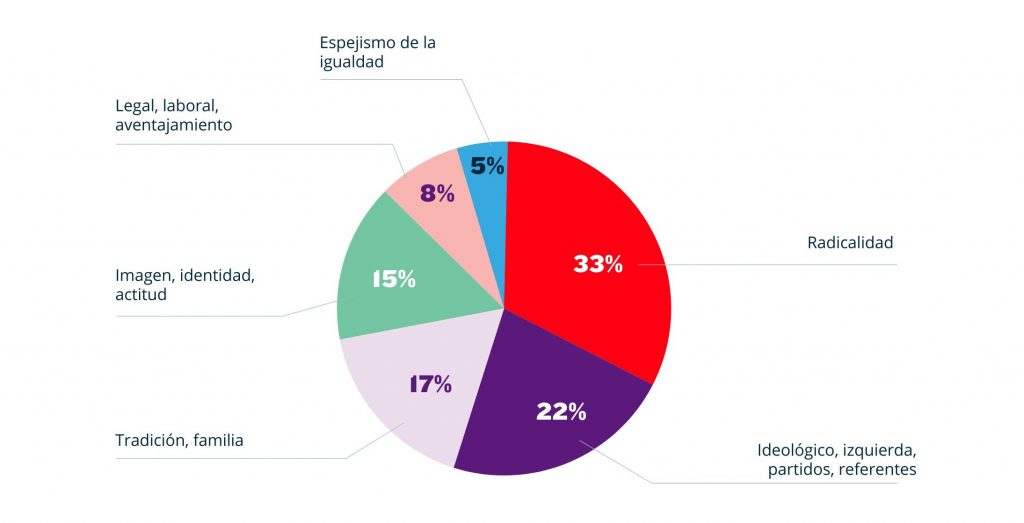

La igualdad no sólo está retrocediendo como inquietud social, sino que se encuentra en una situación de crisis reputacional. En la conversación social 1 de cada 2 mensajes críticos con la igualdad la señala por su alineamiento ideológico y por su supuesta radicalización. Es decir, la mitad de las veces que alguien se manifiesta en contra de la igualdad es porque la percibe como un movimiento de radicales, hiperbólico, ligado a intereses partidistas. Los pocos perfiles escépticos que tienen dudas respecto a la igualdad (2%) no se sienten atraídos por este debate ya que, desde su moderación, no se ven identificados con esta “radicalidad” que los contrarios del feminismo le han atribuido. Llegados a este punto, nos planteamos la siguiente hipótesis: ¿son muy radicales las feministas? ¿Y cuánto lo son quienes las acusan?

Es innegable que la conversación sobre igualdad está polarizada. Simplificando mucho, para facilitar la comprensión, podríamos decir que una conversación está polarizada cuando más del 80% de las interacciones sociales apoyan a un bando o a otro; es decir, hay dos únicas posturas o polos. En LLYC, disponemos de varias métricas para cuantificar la naturaleza de estos escenarios en los que intervienen el volumen, la hostilidad, la divergencia o la atmósfera. Aunque normalmente una conversación no polarizada es más rica y variada (más puntos de vista, de reflexión, de opinión…) no siempre una conversación polarizada es tóxica. Por ejemplo, el debate de la tortilla de patatas con o sin cebolla es un debate polarizado, pero ni el ambiente es negativo ni existe hostilidad (normalmente ).

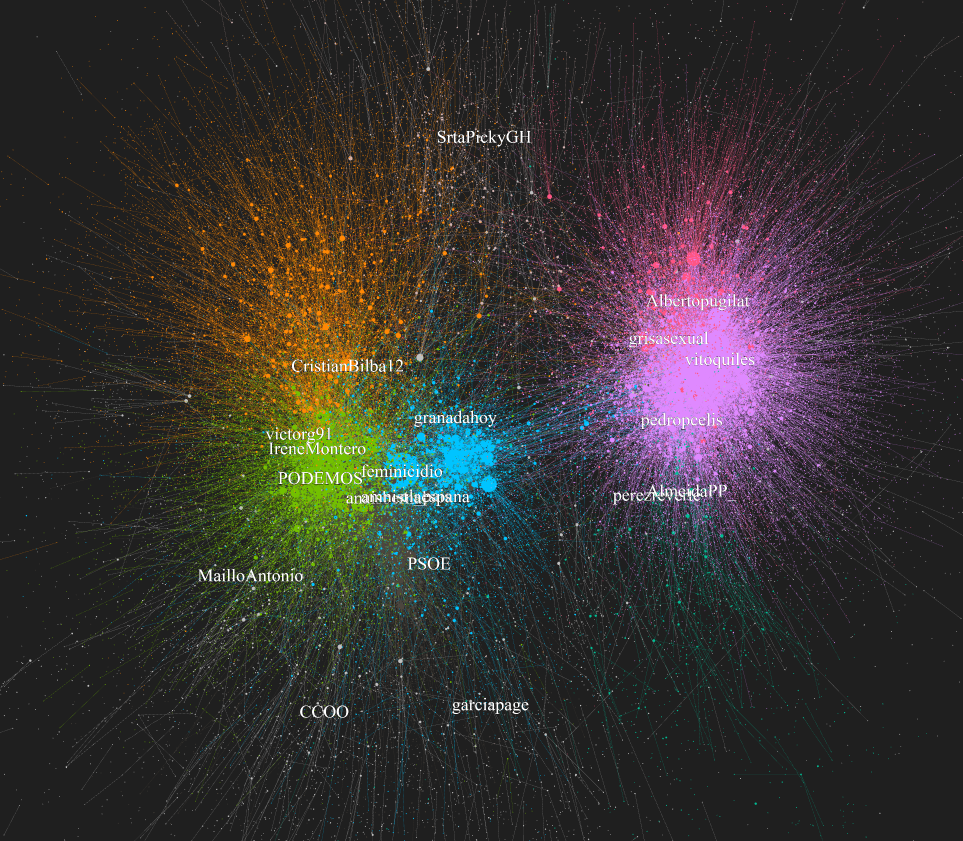

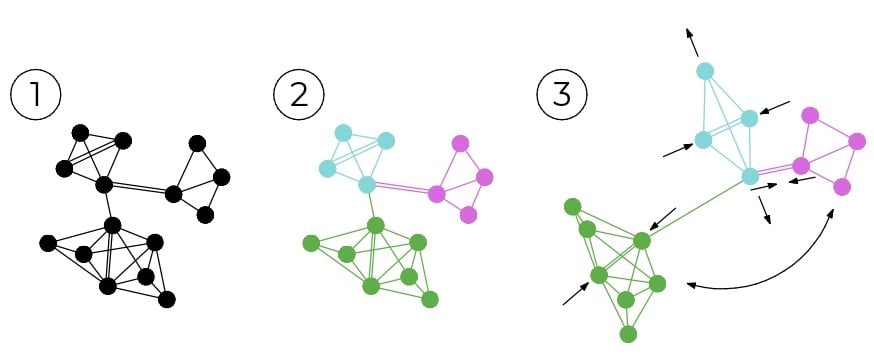

Sabiendo todo esto, necesitamos una metodología que revele la estructura de cada bando con el fin de dar respuestas a la hipótesis. Para ello, profundizaremos en las comunidades que quedan aisladas a un lado de la conversación y al otro. Como muchos saben, los sociogramas que proponemos en LLYC basan sus comunidades en métricas de interacción. Es decir, los perfiles no necesariamente tratan semánticamente de lo mismo, pero interactúan entre ellos a modo de “tribus” o comunidades. Esta segmentación es posible gracias a algoritmos de clusterización (en este caso Louvain). Con estas comunidades divididas en dos grandes bandos hacemos zoom sobre cada postura y procedemos a explorar una segunda derivada en Innovación.

Sociograma del sector feminista (izquierda) y antifeminista (derecha) en España.

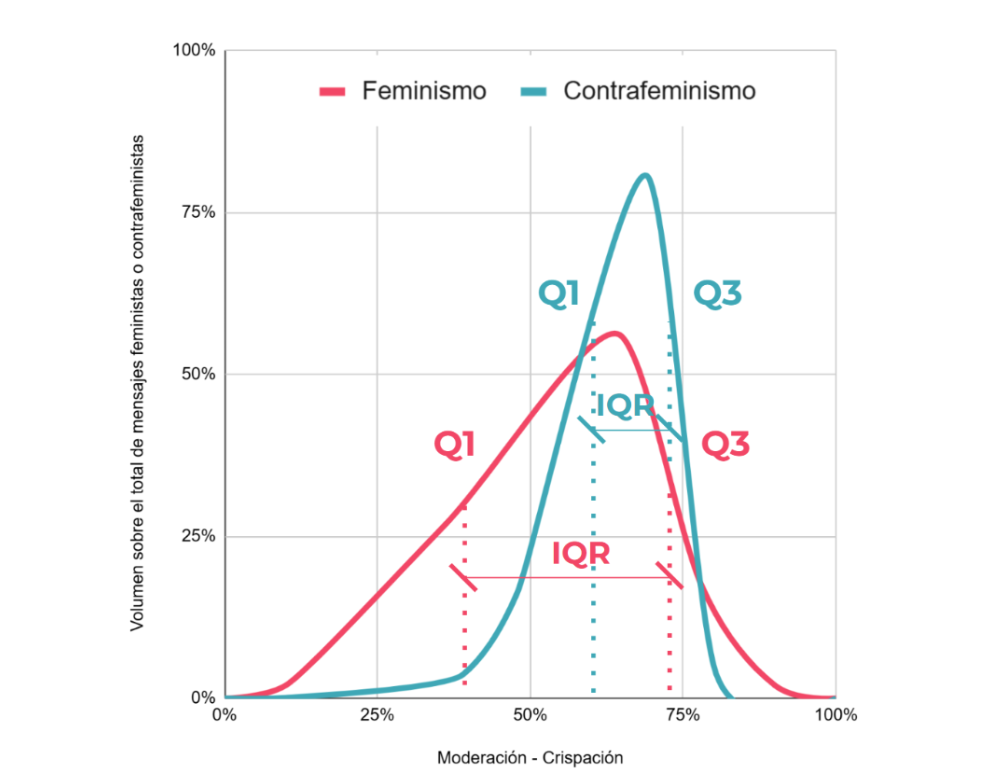

Cada bando está compuesto a su vez por varias comunidades. Para diseccionar, pues, cada bando, proponemos métricas de densidad basadas en el Rango Intercuartil (IQR) y umbrales de relevancia para descartar ruido.

Descripción de la metodología

1.- Recogemos conversación social en función de una query, aislando la conversación sobre la igualdad en una ventana temporal concreta y en un país concreto. Representamos dicha conversación como un grafo: los nodos representan perfiles, las líneas que los unen representan las interacciones entre ellos (reposts). Está demostrado que en la práctica totalidad de los casos repostear (a diferencia de responder o dar like) implica afinidad ideológica.

2.- Para etiquetar las comunidades, el algoritmo de Louvain optimiza los grupos según la modularidad. La modularidad mide la densidad de los enlaces “dentro” de las comunidades en comparación con la densidad de los enlaces “entre” comunidades. Los modelos como éste, que infieren soluciones sin haber sido entrenados con datos etiquetados -a través de algoritmos-, pertenecen al conjunto de modelos de aprendizaje no supervisado.

3.- La práctica totalidad de las conversaciones analizadas sobre igualdad están polarizadas, lo que implica que el sociograma se mantiene en un eje: un extremo representa la postura a favor y el otro, la postura ideológica contraria. Esta característica permite que podamos trabajar con una proyección de los valores sobre un eje. Este proceso de pasar de 2 dimensiones a 1 (de un sociograma a un eje) se denomina reducción de dimensionalidad.

Figura que resume los 3 pasos iniciales. Las interacciones más recurrentes se representan con doble línea.

4.- Podemos afirmar que los perfiles que se encuentran más próximos al centro del eje son más moderados, mientras que los que se encuentran más próximos a los extremos son los más radicales. Lo mismo sucede con las comunidades. Tras proyectar estos perfiles sobre el eje (normalmente en bins, o lo que es lo mismo, intervalos) obtenemos una distribución, un diagrama de densidad: mayor altura representa más perfiles dentro de ese intervalo (más frecuencia).

En este caso el rango intercuartil del bando feminista es hasta 3 veces mayor que el antifeminista, demostrándose una mayor diversidad entre las comunidades que lo componen.

Resultados y conclusiones

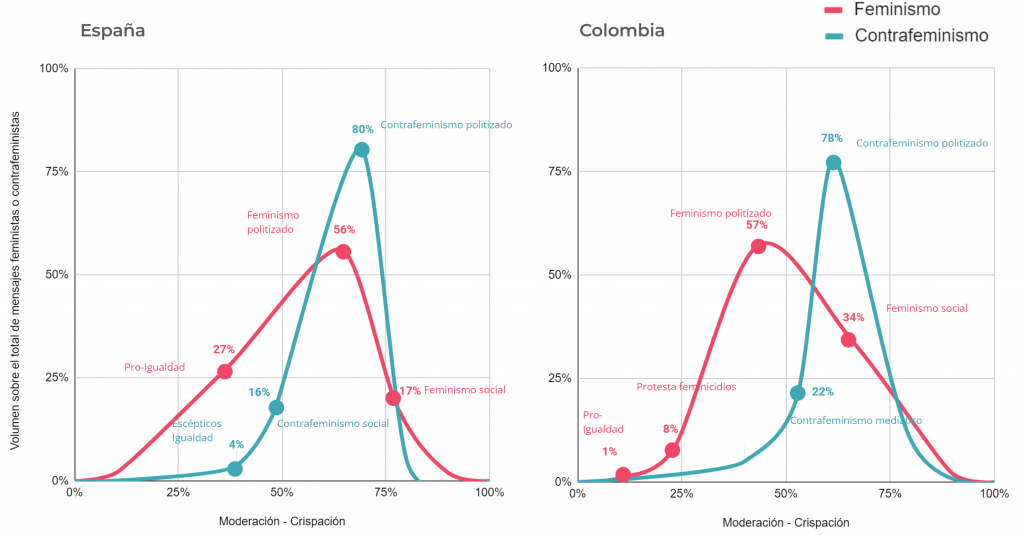

Los resultados son esclarecedores. A nivel global, los bandos pro-igualdad están un 17% más dispersos que los antifeministas (en países como España, Colombia o Ecuador 2 veces más), estando conformados generalmente por más comunidades con distintos puntos de opinión. Lo que se aprecia en los sociogramas a través de múltiples comunidades, los diagramas de densidad lo reflejan con curvas de mayor distribución (feministas) frente a curvas más concentradas y alejadas de la moderación (antifeministas).

Densidad de los sectores feministas y antifeministas según su grado de radicalización en España y Colombia.

Es decir, mientras que dentro del espacio de la igualdad tiende a haber variedad de opiniones en distintas materias (violencia de género, equidad laboral, diversidad, etc., favoreciendo un debate más rico donde incluso hay puntos de discordancia entre sus partes), el bando antifeminista tiende a conformarse como un grupo monolítico cuyo único propósito es derribar a una caricatura que ellos mismos han elaborado:

Atributos más recurrentes empleados por el bando antifeminista para estigmatizar las posturas pro-igualdad.

En términos técnicos, la concentración de las comunidades dentro de cada bando es suficiente para determinar la radicalidad de la postura, ya que ésta se torna más dogmática e irreflexiva a mayor concentración. Pero hay otros aspectos que lo demuestran:

- 1 de cada 3 mensajes antifeministas es breve y emocional, mientras que el sector pro-igualdad tiende a generar mensajes un 10% más desarrollados, argumentando y reflexionando sobre la postura. Lamentablemente, los algoritmos de muchas redes sociales premian la emocionalidad y la difusión “fácil”, dotándolos de mayor engagement.

- 4 de cada 5 mensajes antifeministas está politizado (80%), cuando habitualmente el sector pro-igualdad muestra un 50% de politización.

- La probabilidad de que un escéptico de la igualdad se radicalice es 1,6 veces mayor que cuando nos referimos a un moderado pro-igualdad. Esto se debe en primer lugar a la mayor diversidad de comunidades dentro de la postura feminista, y en segundo lugar a la menor presencia política en las comunidades de mayor difusión.

- El hate-speech es cualitativamente mayor en sectores antifeministas. Mientras que los términos peyorativos más utilizados por feministas son “misógino” o “retrógrado”, en el polo opuesto se alude a términos malsonantes como “puta” o “malcogida”.

Lamentablemente, aunque nuestros estudios determinan que la asociación de la igualdad con la radicalidad y el partidismo es indebida -especialmente al contrastarse con opiniones contrarias-, la postura antifeminista está ganando fuerza precisamente por ser más emocional, rápida, politizada y dogmática. Los algoritmos de las redes sociales “premian” este tipo de conductas y las métricas de engagement lo demuestran. La igualdad se enfrenta al desafío de “desvandalizar” esta percepción y trasladar las virtudes de una sociedad más igualitaria.

A eso quieren contribuir los informes de igualdad de LLYC, que como en el caso del último, Sin Filtro, abordan este enorme reto desde la escucha de la conversación digital y permiten detectar las grandes tendencias del momento y sugerir medidas que redunden en el beneficio de todos.

Para profundizar en estos hallazgos, puedes acceder al informe completo aquí y visualizar el video aquí:

Alejandro Burgueño

Global Innovation Senior Consultant

Carolina De Valcárcel

AdTech & Analytics Manager